更新日:2019年11月4日

目次

京都の金福寺の御朱印や見どころなどの情報を掲載します。

1. 参拝時間

午前9時~午後5時

お問い合わせ先:075-791-1666

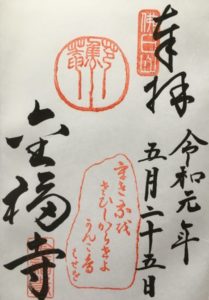

2. 御朱印

■御朱印

『憂き我をさびしがらせよ閑古鳥』

■志納金

300円

■場所

受付所

御朱印は芭蕉の句になっています。

受付所は正門を抜けた正面にあり、御朱印は受付所に御朱印帳を預けて境内を拝観した後に受け取ります(拝観料:大人400円)。

3. 見どころ

■御本尊

『聖観音菩薩像』

慈覚大師円仁の作。

■宗派

『臨済宗南禅寺派』

■開基

『慈覚大師・円仁』

・松尾芭蕉、与謝蕪村ゆかりの俳句の聖地

■由緒

貞観6年(864年)、安恵僧都が慈覚大師・円仁の遺志を継いで創建しました。もとは天台宗でしたが、江戸時代中期、圓光寺の鉄舟和尚が荒廃したお寺を再興し、臨済宗南禅寺派となりました。

ちなみに臨済宗南禅寺派の総本山は「南禅寺」で、京都でも指折りの「三門」や「水路閣」で有名な寺院です。地下鉄東西線 蹴上駅より徒歩10分の距離にあります。

~芭蕉庵~

住職・鉄舟和尚と俳句や和歌について語り合い親交を深めた場所。安永5年(1776年)、荒廃した芭蕉庵を蕪村が再興したといわれています。

~与謝野蕪村~

江戸時代中期の画家・俳人で摂津国生まれ。20歳の時に江戸に出て俳諧を学び、師が亡くなってからは結城や奥羽などを渡り歩きました。その後、上京し絵画に励み、帰京後は姓を与謝とし活躍しましたが、68歳の時に京都で亡くなりました。

絵画代表作

「十宜之図」(国宝)

「奥の細道図巻」(重文)

「夜色楼台図」(重文)

など多数。

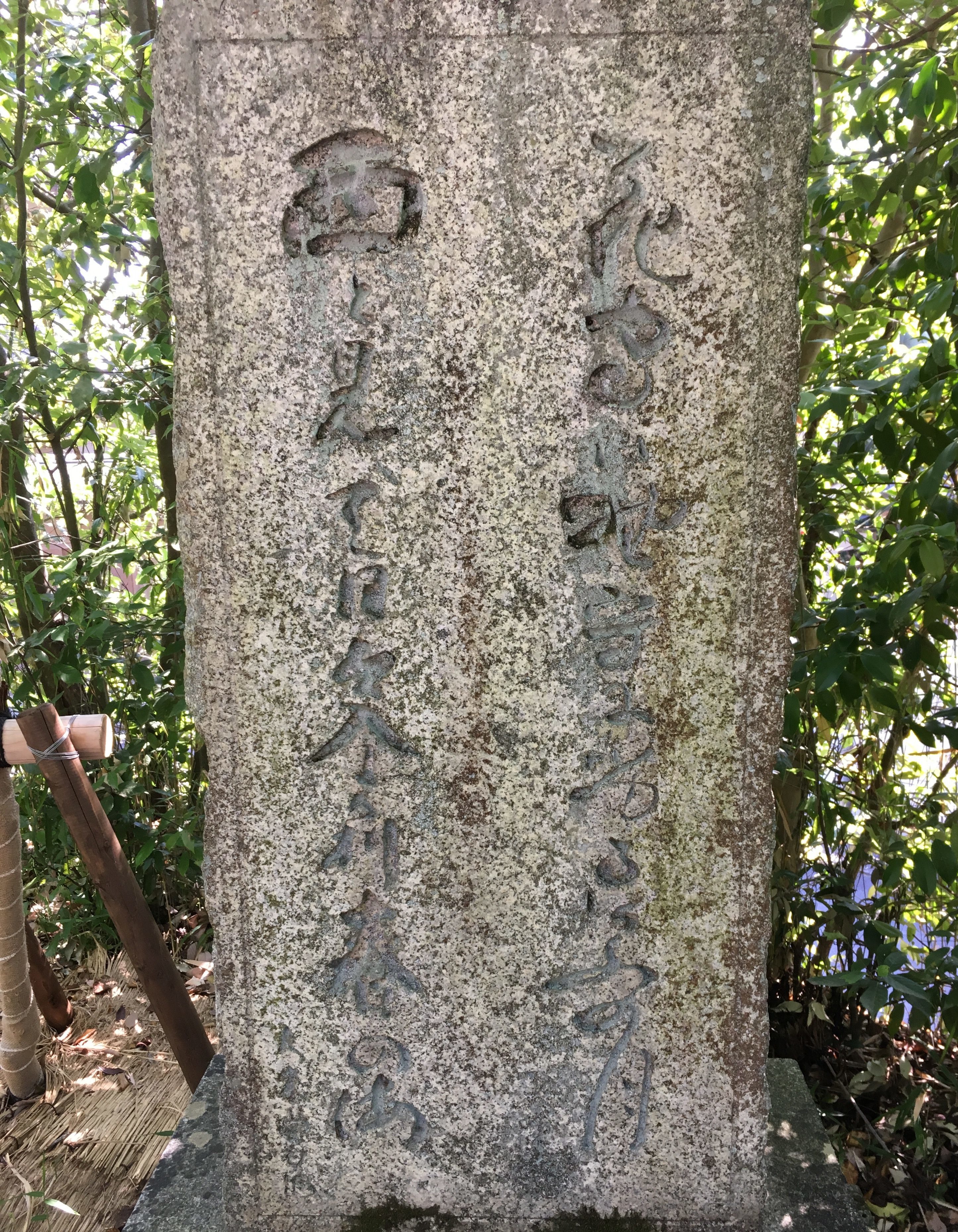

蕪村「花守は野守に劣るけふの月」、百池「西と見て日は入りにけり春の海」と書かれています。

蕪村と蕪村のもとで俳諧を学んだ道立によって建てられた碑。芭蕉の生涯を讃えた文が刻まれています。

~境内紹介~

本堂・芭蕉庵以外の境内施設について簡単に紹介します。

石段を上がると正面に正門があります。正門や芭蕉庵など、境内のいたるところに青もみじがありましたので、秋には色鮮やかな紅葉が楽しめると思います。

中門を抜けると右手に吾唯足知と書かれた蹲(つくばい)、左手に本堂、道なりに行くと芭蕉庵があります。

蹲と青もみじ。蹲の水面に一枚の青もみじの葉が浮かんでいます。

~他の金福寺ゆかりの画家・俳諧人~

下記は芭蕉や蕪村の他に金福寺にゆかりのある著名な画家・俳諧人の碑とお墓です。

松村呉春の碑。

穎原退蔵の筆塚。京都大学文学部出身で、芭蕉や蕪村など近世文学に関する著書多数。

正岡子規のもとで俳句を学んでおり、金福寺でも一句詠んでいる。

蕪村の門下生(高弟)。蕪村亡き後は一門を統一。

蕪村の内弟子で、蕪村のもとで画・俳諧などを学ぶ。

月渓の弟で、兄から画を学ぶ。

四条派の画家で、京都芸大の教諭も務めた。

4. アクセス

バスは混雑や交通状況で時間が読めないため、主に電車での交通アクセスを紹介します。

京都駅から電車の場合

↓

↓京都駅

↓ JR奈良線 2分 140円

↓東福寺駅(乗換)

↓ 京阪本線 13分 270円

↓出町柳駅(乗換)

↓ 叡山電鉄叡山本線 5分 210円

↓一乗寺駅

↓

↓徒歩 12分

↓

金福寺 MAP

所要時間:32分 ※待ち時間などは含まず

交通費:620円

その他のアクセス

・京都市バス 5系統 銀閣寺・岩倉行

「京都駅前」→「一乗寺下り松町」下車 → 徒歩7分

5. 周辺の寺社情報

金福寺から北に徒歩10分圏内に庭園の綺麗な詩仙堂や圓光寺、宮本武蔵と吉岡一門の決闘で有名な八大神社があります。時間のある方は、一度訪れてみてはいかがでしょうか!?

ピンバック: 鷺森神社 御朱印 | 京都御朱印 ぽくぽく散歩