目次

滋賀の日牟禮八幡宮の御朱印の情報などを掲載します。日牟禮と書いて「ひむれ」と読みます。

1. 参拝時間

※随時更新

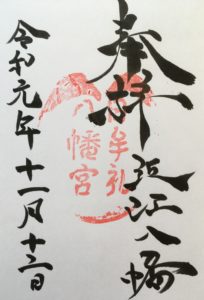

2. 御朱印

■御朱印

『日牟禮八幡宮』

■初穂料

300円

■場所

社務所

御朱印は楼門を抜けて左手にある社務所でいただけます。また、御朱印帳もいただけます(初穂料:1000円)。

3. 見どころ

■御祭神

ほむだわけのみこと

『誉田別尊』

おきながたらしひめのみこと

『息長足姫尊』

ひめがみ

『比売神』

■御利益

※随時更新

・三柱の別名

「八幡大神」

「八幡さま」

■由緒

平安時代の正暦2年(991年)、一條天皇の勅願のもと八幡山に社殿を建て、そこに宇佐八幡宮を勧請したことがはじまりです。

安土桃山時代の天正13年(1585年)、豊臣秀頼公により八幡城が築城され、安土城に倣って城下町の建設が行われました。文禄4年(1595年)、八幡城は廃城となりましたが、城下町は商人の町として栄、守護神として日牟禮八幡宮は近江商人の間であがめられるようになりました。

本殿には御祭神の「八幡大神」が祀られています。

本殿から見て左右それぞれに一対の金色の鳩の像があります。向かい合っている姿が八の字になっているので、「八幡大神」の「八」を表しているのかもしれません。ちなみに京都の石清水八幡宮でも三座の神々を総称して「八幡大神」と呼び、鳩は「八幡大神」の神使いとされています。そのためか、一ノ鳥居の扁額の八の字は、一対の鳩のデザインになっています。

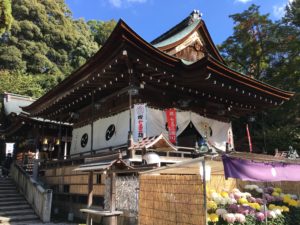

日牟禮神社の境内は森に囲まれた静かな空間で、近くには八幡城跡や八幡堀などの名所(史跡)があります。

七五三祝いとして拝殿にはアンパンマンとバイキンマンの人形が置かれており、拝殿や能舞台の前には菊の花と盆栽が飾られていました(2019年11月現在)。

能舞台の前には菊の花と盆栽が綺麗に飾られています(2019年11月現在)。

拝殿向かって右手の階段を上ったところに御祈祷所があり、御祈祷所のある参道には、天満宮や大嶋神社など複数の境内社が建っています。

手水舎向かって奥に絵馬殿があります。

お守、お札、御朱印、御朱印帳などがいただけます。

まずは手水舎で身を浄めてからお参りしましょう。

楼門正面に掲げられた扁額には「八幡宮」と書かれています。朱色の楼門もいいですが、飾り気のない、ありのままの楼門も好きです(表現があっているか微妙ですが)。楼門を抜けると正面に拝殿、右手に能舞台、左手に手水舎・絵馬舎・社務所があります。本殿は拝殿後方です。

4. 観光案内

日牟禮八幡宮の観光名所といえば、やはり、八幡堀だと思います。また午後のおやつや疲れた時に欠かせないのが糖質(甘いもの)で、日牟禮八幡宮の近くには全国的にも有名なクラブハリエとたねやがあります。

日牟禮八幡宮を出て左手に進むと八幡堀にかかる橋があり、橋上(南側)から撮った風景が上の写真になります。

こちらは八幡堀からの風景(橋の方向)です。ところどころ木々が赤や黄に色づいてますが、見ごろはまだもう少し先のようですね。

こちらは八幡堀から八幡山を撮った風景です。アジア系の旅行客が多く、それぞれ写真や動画などを撮られていました。

橋上(北側)から撮った八幡堀の風景が上の写真になります。

こちらは八幡堀からの風景(橋の方向)です。近くにはかわらミュージアムがあります。

日牟禮八幡宮を出て左手に進むと、右手に赤色のレンガ造りの建物が見えます。その建物がクラブハリエです(上記写真)。クラブハリエといえば、やはり「バームクーヘン」ですよね。焼き立てのものは販売終了していますが、通常のものは販売しているそうです。店内にはカフェも併設されています。

クラブハリエの正面にはたねやがあります。たねやといえば、餡をふんだんに使った和菓子ですが、私が好きなのは「斗升最中」と「たねや最中」です。「たねや最中」の中には黒餡と柚子餡の2色の餡が入っており、交互に食べたり、同時に食べたりと味を楽しむことができます。「つぶら餅」や「日牟禮饅頭」など、日牟禮限定のお菓子もあるそうですよ。店内には茶屋もあります。

5. アクセス

■最寄り駅

・近江鉄道バス 長命寺線 「大杉町八幡山ロープウェイ口」下車 徒歩3分

※京都駅からの詳細はこちら

主に京都の観光客向けにアクセスを紹介します。

日牟禮八幡宮

京都駅から電車とバスの場合

↓

↓京都駅

↓ JR琵琶湖線新快速 34分 680円

↓近江八幡駅(乗換)

↓ 近江鉄道バス 長命寺線

↓大杉町八幡山ロープウェイ口

↓

↓徒歩 約3分

↓

日牟禮八幡宮

6. 周辺の寺社情報

日牟禮八幡宮の周辺寺社。

■徒歩10分圏内

瑞龍寺など

瑞龍寺へは八幡山ロープウェイを使うと楽に行けます。もちろん登山することも可能です。低い山ですが、登山する場合は万全な準備を整えましょう。また、御朱印は瑞龍寺のものと八幡山城のものがあります。